「伝えたつもりだったのに、伝わっていない。」

「どうして、あの子はそう受け取ったの?」

そんなモヤモヤ、あなたも感じたことはありませんか?

職場の人間関係を改善するために、接し方を変えてみた。

言い方もやわらかくした。

それなのに、部下からの反応は薄く、空気もどこかよそよそしいまま。

努力が空回りしているようで、疲れてしまう。

なんだか疲れ切っている管理職の方が多いのも事実です。

このような職場の人間関係の悩みは、改善にむけて行動をするだけでは、根本的な解決にはつながりません。

なぜなら、改善する前に必要なことがあるからです。その前提を整えない限り、効果がないのが当たり前です。では、どうしたらよいでしょうか?

それは「相手の言葉の受け取り方」=聞き方を変えることです。

こんにちは。

札幌でWebディレクターをしている、白藤沙織(しらふじさおり)です。

私は30年以上企業で働いてきて、人間関係やマネジメントに試行錯誤をしてきました。

そんな経験から、すべての働く人が笑顔になれることを目指して発信をしています。

1日24時間のうち、1/3を占める8時間を過ごす職場では、「仕事のスキル」というよりも、「人間関係」の方が大きな問題になるのではないでしょうか?

私たちは相手の話を聞いているようで、案外聞いていません。聞いていないから、相手も理解できていないことが多いのです。今日は、話の聞き方についてお話ししますね。

なぜ、人間関係の改善の努力に限界がくるの?

挨拶を丁寧にしたり、言葉遣いを見直したり、相手の話をよく聞こうと意識したり…。

職場での人間関係をよくするために、管理職になったらいろいろ試してみるのではないでしょうか?

それなのに、関係が好転しない、空気が重たい、スタッフとの距離感が縮まらないということがよくあります。

なぜなら、「行動改善」だけでは限界があるからです。

交わされている会話の「受け取り方」や「認識」は人それぞれです。このような目に見えない部分に原因が隠れていることがよくあります。

行動を改善するだけでは、なぜ人間関係が良くならないのか?

挨拶を丁寧にしたり、言葉遣いを見直したり、相手の話をよく聞こうと意識したり…。

職場での人間関係をよくするために様々な努力をしているのに、関係が好転しない、空気が重たい、スタッフとの距離感が縮まらないということがよくあります。

なぜなら、「行動改善」だけでは限界があるからです。交わされている会話の「受け取り方」や「認識」は人それぞれです。このような目に見えない部分に原因が隠れていることがよくあります。

たとえば、あなたが「しっかり確認してから提出してね」と伝えたとします。

でも、スタッフはとくに確認した様子もなく、「できました」と言って提出してくる。

成果物は「なんだこれ…」と思うような内容になっている。

このとき、あなたが伝えた「しっかり」と「確認」の基準が、二人の間で一致していないのです。認識のズレに気づかないまま、どんなに行動を変えても問題は解決しません。誤解はそのまま残っているのです。

「次の一手」は、「聞き方」を変えること

伝える努力はしているのに、なぜか会話がかみ合わない。

これはどうして起こると思いますか?

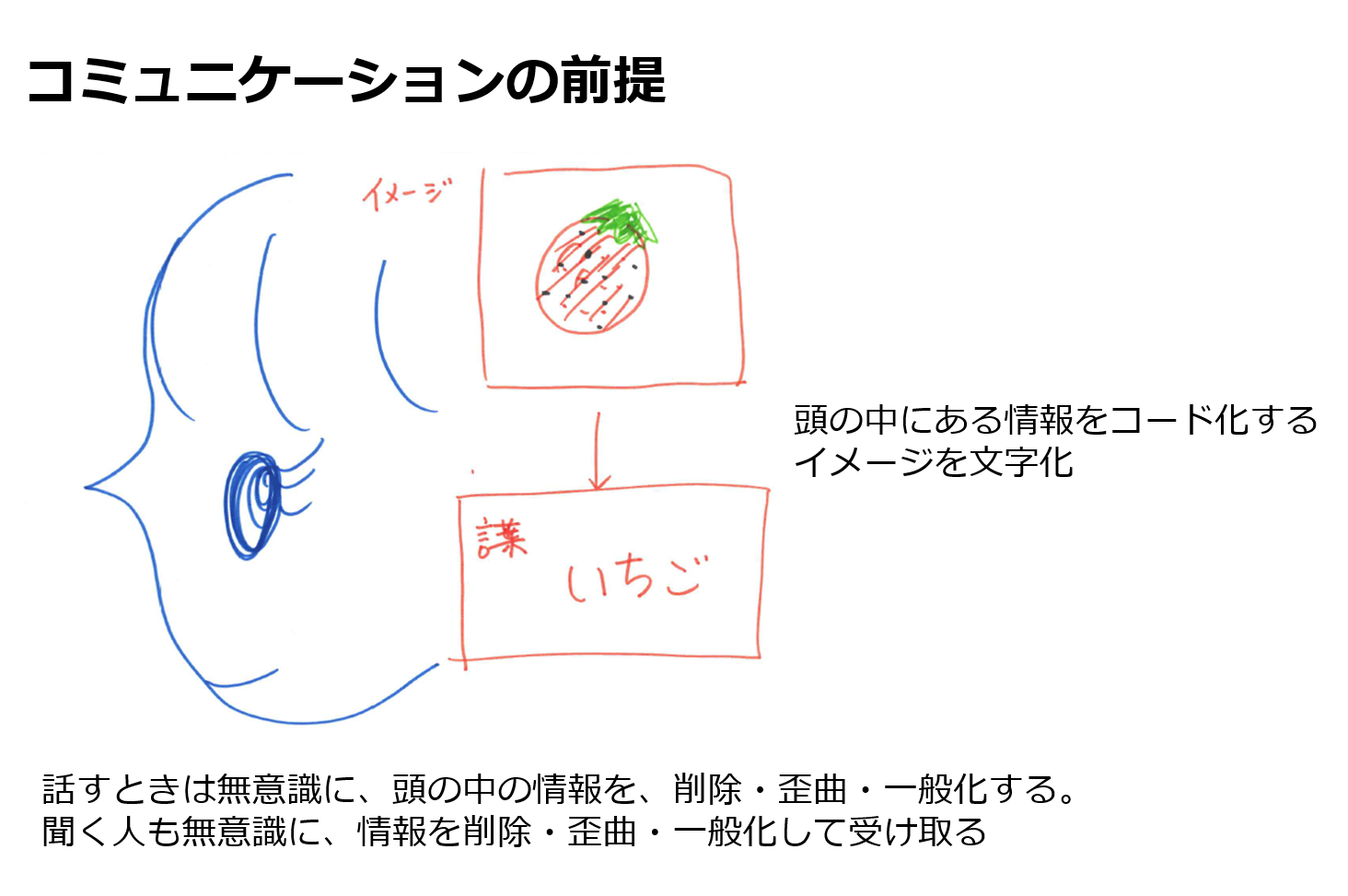

それは人間が言葉を使うときに、自分の内側で思っていることを、言葉として話すときに、自分の頭の中の情報を「削除」「歪曲」「一般化」してしまうからです。

これは特定の人だけに起こっているのではなく、すべての人に当てはまります。

例えば、私が「いちご」という言葉を使うとき、頭の中には「赤い」「甘い」「粒々がある」「ヘタが緑色」など様々な情報や印象があります。しかし実際に言葉として発するのは「いちご」だけ。

聞き手はその「いちご」という言葉から、今度は自分なりの「いちご」のイメージを思い浮かべます。私が想像した「完熟の赤いいちご」と、聞き手が思い浮かべた「まだ少し白い部分がある酸味のあるいちご」は同じ「いちご」という言葉で表現されていても、実際には異なるものです。

このように、私たちは自分の頭の中にある豊かな情報を、言葉に変換する過程で多くの情報を「削除」「歪曲」「一般化」してしまいます。

ですので、スタッフが何を意図しているのか、どんな基準で話しているのか。

ですので、スタッフが何を意図しているのか、どんな基準で話しているのか。

そこを明確にしないまま対応してしまうと、かえって問題が深くなってしまうのです。

ですから、職場の人間関係を改善するには、「伝え方」だけでなく「聞き方」、特に「質問」が、管理職にとっての次の一手になります。

意外と曖昧な「スタッフの言葉」をどう理解する?

たとえば、職場でこんな報告を受けたことはないでしょうか?

- 「たぶん大丈夫です」

- 「ちゃんと進めています」

- 「◯◯さんがやってると思います」

上記の表現は、実はかなり曖昧です。

そして、曖昧なまま話を進めると、後からトラブルに発展することもあります。

とはいえ、「どういう意味?」「本当にやったの?」とストレートに聞くのは、詰問のように聞こえる場合もあります。

大切なのは、関係を壊さずに「問い直す技術」を持つことです。

そこで活用できるのが、「メタモデル」という正確な情報を集めるツールです。「メタモデル」を使うと、この曖昧な情報を正しく理解することができます。

※NLP(エヌエルピー)は、簡単に言うと人の言葉のクセや考え方のパターンに気づいて、コミュニケーションをスムーズにする方法です。NLPを活用すると聞き方や伝え方をちょっと変えるだけで、人間関係がラクになるヒントが見つかります。

すれ違いを減らす「質問の型」 ~メタモデルの使い方

NLPの「メタモデル」は、会話に潜む「曖昧さ」や「思い込み」を整理するための質問テンプレートと思っていてください。

この方法を意識して使うと、認識のズレを少なくすることができます。

たとえば、こんな感じです。

| スタッフの発言 | よくある表現 | 質問 |

|---|---|---|

| 「ちゃんとやってます」 | 削除(何をどう「ちゃんと」したのかの情報が削除されている) | 〇〇さんが思う「ちゃんと」とは、具体的にどんな状態ですか? |

| 「多分、大丈夫です」 | 削除・一般化(根拠や「大丈夫」の基準が削除され、一般化されている) | どの点が大丈夫と考えていますか? |

| 「あの人がいつも遅いです」 | 一般化(特定の事例を「いつも」と一般化している) | 「いつも」とはどのくらいの頻度?毎回遅いのですか? |

| 「やってないと思います」 | 歪曲(確認していない推測を事実のように歪曲して伝えている) | 「確認はしましたか?」 |

このような質問は、情報が欠けていることを「相手を責める」のではなく、「意味を共有する」ために行います。丁寧に質問を続けると、結果的に発言している本人も「自分の言葉を明確にする」クセがついてきます。

メタモデルは相手を正そうとして使うと、尋問のようになってしまいます。質問の連続だと相手はだんだんプレッシャーに感じますよね。

あくまでも、「私が理解するために、さらに詳しく話を聞かせてください」という姿勢で質問することが大切です。

会話のズレをなくす質問の例

事例1|「ちゃんとやっています」にどう返す?

ここでの課題:

「ちゃんと」が何を意味しているのか、人によって定義は違います。

上長と部下の間で認識がズレやすい表現です。

おすすめの質問:

- 「ちゃんと」って、具体的にはどこまで終わってる状態?

- その作業が「完了」って言えるのは、どうなったときかな?

「どこまで終わっているのか」「何をもって「完了」とするのか」を聞くことで、曖昧な言葉に共通認識を持てるようになります。

事例2|「ムリです」の背後にある本音を引き出す質問

ここでの課題:

「ムリ」と言っているのは、「その人のスキル不足」なのか、「作業時間がない」のか、「やりたくないだけ」なのか、考えられる理由が複数あります。

まずは理由を特定して、適切な対策をする必要があります。

おすすめの質問:

- 「どの部分が難しいと感じてる?」

- 「もしできるとしたら、何が整っていれば進められそう?」

「ムリ」という言葉の背景にある具体的な課題(情報不足・不安・自信のなさ)を聞いてみることで、解決の糸口が見えてきます。

事例3|「たぶん大丈夫」を鵜呑みにしないために

ここでの課題:

「たぶん」とう言葉は自信のなさも少し含まれています。これを放置すると、あとで「やっぱりミスでした」という結果につながるリスクがあります。

おすすめの質問:

- 「たぶん」というのは、もしかしてまだ不安なところがあるってことかな?

- どこを確認して、「大丈夫」と判断したの?

「確認の根拠」を聞いてみると、判断が甘かったことや事実確認をしていないことなどがわかります。本人の責任感を育てることにもつながります。

まとめ|相手の理解を深めて信頼される管理職になろう!

管理職の役割は、ただ正しい指示を出すことではありません。

チームをまとめていくには、スタッフひとりひとりのことを理解して、うまくいっていること、うまくいっていないことを把握し、仕事をスムーズに進めることが役割です。

そのときは、「相手が何を言っているのかを、どう受け取るか」が、信頼関係の質を左右します。

相手の言葉を、そのままスルーしない。

違和感があったときは、やわらかく「それって、具体的にはどういうこと?」と聞き返してみる。

たったそれだけで、相手は「わかろうとしてくれている」と感じるようになります。

ですので、今日からこんなことを意識して、職場のスタッフと接するのはいかがでしょうか?

① 「改善」より「理解」を優先してみましょう。

スタッフの言葉を聞いて、わからない部分は具体的に聞き返してみましょう。

その対話の積み重ねが関係を変える一歩になります。

②伝える力より、受け取る力

「自分が話す」より「相手を正確に理解する」こと。

それが、信頼される管理職の基本です。

このくり返しで、職場の人間関係も少しずつ改善していくと思います。

この記事は、筆者が全米NLP協会で、NLPを学んだ経験をもとに書いています。

全米NLP協会 マスタープラクティショナー/タイムラインセラピー®/全米催眠療法協会/全米NLPコーチング/LABプロファイル® プラクティショナーの資格を取得しています。